Prólogos

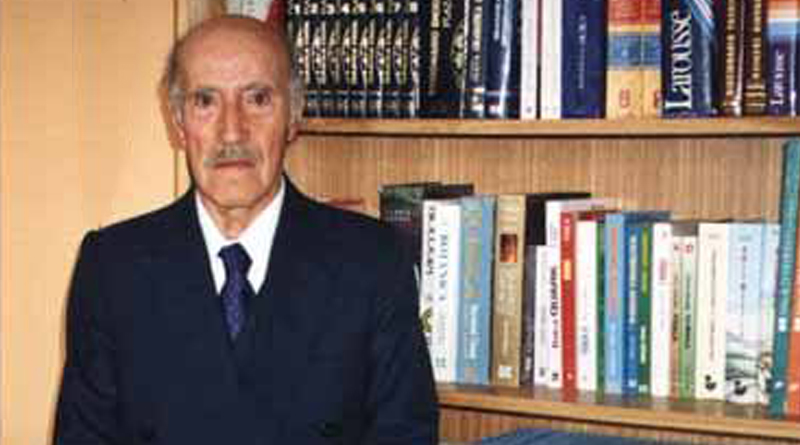

Esto que voy a contaros ocurrió en nuestra Casa del Escritor, en noviembre de 1988. Fernando González Urízar (1922-2003), poeta chileno, nacido en la localidad de Bulnes, fino y prolífico, con una obra de más de treinta poemarios, era por entonces director de la Sociedad de Escritores de Chile. Ese año, el del plebiscito que defenestró al infame dictador, bajo el sello editorial Logos, fundado por mí y por un socio ruin de triste memoria, publicamos a Fernando su libro Albalá del azul marchito. El título resulta enigmático, más aún si no conocemos la palabra de origen árabe albalá, que significa “dispensa, cédula real en que se concedía un privilegio”, es decir una liberación de cargas u obligaciones, también el otorgamiento de una libertad explícita. A partir del nombre de aquella singular obra poética, podemos colegir que la poesía de González Urízar ostentaba un brillo idiomático notable, aunque para muchos resultase barroca y algo manida –juicio crítico que le persiguió a lo largo de su carrera literaria-, producto del empleo de palabras en desuso, las que él rescataba para revivirlas con singular fulgor. (Para ir más lejos, recurso asumido por la excelsa Gabriela).

Cabe señalar que en nuestro medio literario, el uso de un lenguaje que exceda el empleo de palabras más o menos comunes, se considerará habitualmente como “barroquismo”, una limitación estética más que un logro del estilo. Se debe esto, sin duda, al empobrecimiento generalizado de nuestro riquísimo idioma. Y aunque Fernando González Urízar recibiera en vida numerosos galardones y premios –entre ellos el Municipal de Literatura-, esa característica asignada a su obra no le abandonó nunca y fue, a mi modesto entender, uno de los factores que le impidieran alcanzar el ansiado Premio Nacional de Literatura, al que postuló con denuedo en la última década de su vida.

Recuerdo que presentamos Albalá del azul marchito en el auditórium del Museo Benjamín Vicuña Mackenna, en mayo de 1988, con nutrida asistencia de público. Acompañaron entonces, al poeta de Bulnes, destacadas figuras de las letras chilenas, como Humberto Díaz Casanueva, Juvencio Valle, Guillermo Trejo, Mario Ferrero, Matilde Ladrón de Guevara, Teresa Hamel, Paz Molina, Luis Sánchez Latorre… entre otros. Presenté a González Urízar con una breve introducción. Enseguida, antes de subir al podio, el poeta repartió entre los asistentes un breve glosario de su libro, con la buena intención de aclarar al público el sentido de algunas palabras que, de seguro, escapaban a la comprensión de muchos. Esto provocó la molestia de Humberto Díaz Casanueva, que alzó su vozarrón para decir: -“Me parece una falta de respeto, Fernando, que nos entregues un glosario… ¿Crees acaso que somos unos ignaros?”…

Pese a su atildada estampa de caballero, siempre de terno y corbata, a González Urízar parecía traicionarle su bonhomía, su generosidad con los pares de oficio. Así, una tarde de ese mismo año 1988, se me acercó para comentarme que estaba en un embarazoso dilema… -“Edmundo, hay una poetisa mayor o muy madura (de edad, entiéndase) que me ha pedido un prólogo para su primer libro de poemas y, además, que yo la presente en el ‘lanzamiento’, aquí, en la SECH… La verdad es que su poesía me resulta muy… ¿cómo diré?… precaria. ¿Qué puedo decirle?”. Yo le respondí que buscara un pretexto: trabajo excesivo, un viaje obligatorio, algo así, para salir del paso.

Tres semanas más tarde, la poetisa presentó su libro, ofreciendo un cóctel que, por aquellos días de hambruna física y literaria, resultó providencial y casi pantagruélico. En la testera, Fernando González Urízar leyó el prólogo, cuatro nutridas páginas introductorias de aquella obra. Fue un derroche de ditirambos, hipérboles y juicios encomiásticos proferidos por el flamígero poeta de Bulnes… Hasta Gabriela Mistral hubiese empalidecido ante aquel proemio laudatorio y jubiloso. Quedé pasmado… Pasada la lectura de la primera página, el rostro de la autora lucía profuso de lágrimas. Al concluir, ella corrió hacia nuestro recordado Fernando, le echó los brazos al cuello, exclamando: -“Con este padrino, mi futuro en la literatura chilena será espléndido… ¡Gracias, muchísimas gracias, querido poeta!”.

La solicitud recurrente de prólogos, pórticos o liminares, suele transformarse en compromiso incómodo y a menudo difícil de eludir. ¿Cómo decirle a un colega, a un hermano o a una hermana en esta mezquina fraternidad de las letras nacionales, que su libro no está a la altura de nuestra pretendida sapiencia o dudoso prestigio?

El admirado y gran Alfonso Calderón las ofició de incansable prologuista durante mucho tiempo. A través de este ejercicio, que en su caso cumplía, con mucha propiedad, la función orientadora sistemática de un auténtico maestro, Alfonso abría al apetito intelectual del lector la puerta de infinidad de libros de diversos géneros, al punto que se hizo habitual, para quienes poseemos el prurito de la investigación autodidacta, buscar aquellos libros por él introducidos, más por el valor indiscutible del prólogo que por el contenido de la obra. Hay que decirlo y reconocerlo, aun a riesgo del menoscabo de algunos autores.

Para mis libros La Voz de la Casa y Gente de la Tierra, solicité prólogos a Hernán Ortega Parada y a Luis Sánchez Latorre, respectivamente. Cuando vuelvo a leer aquellas introducciones, me parecen exordios inteligentes y juiciosos, que uno quisiera encarnar para siempre en el devenir de las propias palabras tejidas con el lenguaje y la memoria, estos dos elementos intrínsecos del buen oficio literario.

También suelo ser solicitado para tal faena. No es fácil, máxime cuando no te entusiasma un texto, cuando no te conmueve o, peor aún, si no te dice nada. Por supuesto que hay “salidas honrosas”, como irse olímpicamente por las ramas, no comprometer juicios rotundos ni opiniones sin vuelta atrás, buscar términos, palabras, giros del lenguaje que parezcan sugerir, sin dar nada por sentado de manera definitiva. Sí, apreciado lector, una suerte de hipocresía profesional muy al uso, parecida a esa opinión que nos exige la tía abuela, acicalada para una fiesta familiar: -“¿Cómo me veo, hijo?… –“Linda, tía, no podrías verte más estupenda”. La ventaja, en este caso, es que el aserto no quedará escrito para la posteridad.

Entre los prólogos por mí pergeñados, recuerdo con especial cariño el que escribí, en ese crucial 1988, para el poemario Fluvial, el primer libro del joven poeta (1967) Francisco Véjar, agudo crítico literario y certero antologador. Lo dicho por medio de mis palabras alumbra ese bello libro y augura, quizá, un porvenir creativo que ha ido cumpliéndose, dentro de los difíciles avatares que la existencia de un poeta presupone, en nuestra sociedad o en cualquier otra, sobre todo para quien vive la poesía en lo cotidiano, sin pausa ni renunciación.

(Si necesitáis un prólogo, amigo, amiga, aquí está dispuesto vuestro humilde servidor).

Edmundo Moure